英検1級を超える英語力(1):Thank youの言い方で英語力が分かる

海外で暮らしていると、様々な英語に接する機会がある。

特に非ネイティブの英語は多様で、なぜそこまで流暢に話せるのだと思うような英語から、

相手に伝わっておらず実際にコミュニケーション上の障害になっている英語まで様々である。

リスニング力が足りないとそれらの違いすら聞き取ることが難しいが、

簡単に聞き取れてしかも話者の能力が推し量れる表現が存在する。

日本人の知らないワンランク上のビジネス英語術 エール大学厳選30講

- 作者: ウィリアム・A・ヴァンス

- 出版社/メーカー: CCCメディアハウス

- 発売日: 2013/05/24

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

それがThank youであると説いたのが、イェール大学ビジネススクール教授のウィリアム・A・ヴァンスである*1。

Thank you! という表現は、誰でも知っています。「お礼だけは得意なんだ」と信じている方も少なくありません。

ところが、このありふれた簡単な英語表現を、自然にしかも効果的に使うのは意外に難しいのです。私に言わせると、英語がかなり上手な一も誤った使い方をしています。そもそも誰だって言える英語表現として認識されているせいか、英語の先生や教材がThank you!を有効に表現するコツを詳しく解説しているのを見たためしがありません。最も頻繁に使う英語表現の1つですから、本当はその重要性をもっと強調していただきたいのですが…

(同書の第1章より)

改善法はいくつかあるのだが、最も日本人にとってeye-openingなのは文脈がよほど明らかでなければThank you for (感謝する理由)のように理由を述べるべきだ 、という指導だろう。

は?それだけ?と思うかもしれないが、実際にこちらで暮らしてみると、この点について意識していない第2言語話者は感謝の気持ちをうまく相手に伝達できていない。とりあえず感謝しているのだということは分かるのだが、一体こちら側が行なったどの部分に関して感謝しているのかが分からないので、次に対応する際に相手の意図が読みにくいというのがある。

そして、ネイティブが書いた英語をこの「Thank youには理由を付ける」という視点から見直してみると、大量に例文が見つかるようになるのだ。

例えば読者からの答えを受け付けるメーリングリストにはThank you for submitting brilliant answers!と書かれていたり、就活で履歴書を会社サイトから投稿した完了画面にはThank you for applying to (会社の名前)などと書かれている。

日常でよく耳にするのは、Thank you for having us.のように、パーティーに招かれたときに使うお礼の表現などである。他にもThank you for the compliment (お褒め頂きありがとう)なども聞いたことがある。

私はこのウィリアム・ヴァンス氏の著作が好きで、というのも、読者側の学習負担が少ない割に、コミュニケーション上の効果が絶大だと思うからである。私が知る限り、日本語で読める中で、Thank you にそのような改善点があると指摘した本は他に存在しない。同書を買ったのは2年も前のことだが、ここにしか書いていないことが多いため未だにiPhoneのKindleアプリで見返す(検索ができる)、数少ない良書の一つである。

*1:イェール大学に留学していた人に話を聞くと、ヴァンス氏が大学ではどういう活動をしているのかなどが聞けて興味深かった。

sesquicentennial(150周年)について延々と考察してみる

id:Britty さんの記事で以前書いた記事

英検1級前後レベルの単語帳7冊と順序(素案) - 読書猫

が言及されたようです。

sesquicentennial(150周年の、150年祭の)を日常であまり見ないね、とのことですが、

sesquicentennial(nは2つ重なるので注意)は、ニューヨークのハーレムにある美術館で見ました。

当時展示されていた画家の150周年記念だったようです。

日本も4年後に明治維新からちょうど150年後なので、sesquicentennialを見かける機会は増えるでしょう。

と、ここまで書いてきて、今年が何のイベントからsesquicentennialなのかを調べながら覚えたほうが、定着するような気もしてきました。

◇◆◇ 実験

試しにWikipediaの

1864年 - Wikipediaを見てみたら、どうやら米国のネバダが州になって今年で150周年みたいですね。実際にsesquicentennialでググったら、2ページ目にネバダ州関連のページが出てきました。

一方で、北海道函館の五稜郭も150周年で五稜郭築造150年祭 * Goryokaku150 * 函館・北海道 / 函館の特別史跡、五稜郭の築造150年記念事業、「五稜郭築造150年祭」公式ホームページみたいなのやってるようですが、googleで

sesquicentennial site:http://goryokaku150.com

しても出てきませんね。タイトルもGoryokaku 150th anniversary festivalです。

公式サイトに英語ページが無いことからも国内向けのイベントだから、一般人が見て分かるほうの記法を採用したのかもしれません。

もう少し調査してみましょう。

Google Ngram Viewer

で見てみると、sesquicentennialは1820年代ごろに用例がチラッと現れてその後絶滅、1920-40年代に急増してその後落ち着く、後は波打っているという言語状況のようです。

試しに下の「1800-1925」をポチッとしてみるとBrown Universityが1914年にsesquicentennialを使ってるようですね。そうもちろん、大学の設立は1764年です。

ブラウン大学 - Wikipedia

ページを戻って次に「1995-2000」をポチりましょう。

Eastern Michigan UniversityとかThe University of Mississippi*1が1999年にsesquicentennial historyとかを書いてるみたいですね。

これらの大学の設立年は?

そうもちろん1999 - 150 で 1849 ...

…ではないんですね。Wikipediaを見るに

Eastern Michigan University - Wikipedia, the free encyclopediaはその通り1849年なのですが、

ミシシッピ大学 - Wikipediaはその前年の1848年が設立年のようです。150周年記念の本が1年後に出されたということでしょう。編集者の苦労、150周年という長さの重み、最高学府に秘められた個々のエピソード、何を妄想しても構いませんのでとにかくnが2回重なるということだけは覚えましょう。

何より着目すべきは、sesquicentenialのようにnを一つでGoogle Ngram Viewerで検索した場合、結果が出てこないことです。

(https://books.google.com/ngrams/graph?content=sesquicentenial&case_insensitive=on&year_start=1800&year_end=2000&corpus=15&smoothing=3)

「たかがnを重ねるか重ねないかぐらい」と侮ること無く、sesquicentennialの使用者が100何十年間ずっとnを重ね続けてきた事実の重みを受け止めるべきではないでしょうか。

◇◆◇ まとめ

- sesquicentennialはnが2つ重なる

- 大学や人物の150周年記念に使われる

- 日本だと正直150th anniversary festivalって書いたほうが分かりやすい

ということですね。

何度もタイピングしたしググって次の検索結果を表示しています:で直されたのでもうスペルも覚えました。

今日だけで一生分のsesquicentennialについて考えた気がします。

*1:こいつもsesquicentennialに負けずsが2回が2回、pが2回が1回出てくるスペルミスしやすい単語ですね

Macを使いやすくする設定集

アプリ(全て無料):

Alfred 2

Command + Space で特定のアプリを起動できる。自分はControl + Spaceに割り当てている。

例えば、

e と打つとEvernote.app (HTMLテキスト編集)が、

sk と打つとSkim.app (PDF閲覧)が、

su と打つとSublime Text 3.app (プレーンテキスト編集)が、

f と打つとFirefox.app (Web閲覧)が選択され、Enterキーでそのアプリにフォーカスが合う。

d hippopotamusと入力すると辞書.appでhippopotamusと検索されるようにしている。

Cheetsheet Commandキーを長押しすると、現在フォーカスされているアプリで使える全てのショートカットキーが表示される。

Evernoteで太字がCommand + B でできるなど発見が増える。

BetterTouchTool

Windowsには「画面の上端にぶつけるとウィンドウが最大化される」などの機能 (Aero Snap)が7以降に搭載された。

これと同様の機能を実現する。

Minimum Menu

画面上部のバーにアイコンが入りきらなくなった時に、表示領域を拡大する。

キー設定:

・使用頻度を考えてキー配置を入れ替える。

具体的には「システム環境設定 > キーボード」で

●「F1,F2などのすべてのキーを標準のファンクションキーとして使用」を設定

F7(カタカナに変換)やF8(半角カタカナに変換)が有用なため。

また、KeyRemap4MacBookで

●TabキーはCommandキーに割り当てる

(「Change Tab Key > Tab to Command_L」)。

TabはCtrl + i キーで代用できる(以下の「(これは好みで追加した)…」参照)。

●(これは好みで追加した)「▼Emacs Mode 」のタブから、

◆「Control + D to Forward Delete」にチェック

◆「Control + H to Delete」にチェック

◆「Control + I to Tab」にチェック

◆「Control + [ to Escape」にチェック

◆「Control + M to Return」にチェック

◆「Control + PNBF to Up/Down/Left/Right」にチェック

●CapsLockキーを潰してControlキーに割り当てる。

左Controlキーが2つ存在することになるが、

数日使ってみればCapsLockより

(潰した位置の)Controlキーの利用頻度が多いことが実感できるはず。

ただしKeyRemap4MacBookに加えて同作者のPCKeyboardHackが必要。

・好みに応じてキー配置を追加する。(端末Terminalを使ったことがある人向け。)

●mkdir ~/Library/KeyBindings して、エディタで ~/Library/KeyBindings/DefaultKeyBinding.dictを作成する。

例えば私の場合は以下の4行が書いてある。

{

"^u" = "moveWordBackward:";

"^:" = "moveWordForward:";

}

これで、とくに英語を書いているときに

Control + uキーで一つ前の、Control + : キーで一つ後の単語に移動できる。

PCを再起動する(ログアウトしてログインでもいいかも?未確認)と設定が有効になる。

まめ知識:

・ファイル名変更は、WindowsではF2キーだが、MacではEnterキー(驚き)

- パス名表示はCommand + iキー

色に関する単語をどうやって覚えるか

「tan黄褐色の」とか「azure淡青色の」とか、

色に関する語は辞書を見ても

どんな色???

という感想で終わることが少なくありません。

*1:16進法 ... 10進法での

英英辞典の裏技(階層を読む) / 発想元:『英語辞書をフル活用する7つの鉄則』

(発想元。上掲書1-5.に上位語などの詳細や例があります。なお以下の例と図は僕の創作です)

学習を始めたばかりでは英英辞典など読めないので引く意味はない…という主張は真実です。しかし、その「読めない」が指しているのは「未知語▲▲を引いたとき、その説明に知らない単語が多すぎるので▲▲の意味が読み取れない」という場合のみです。

英英辞典を引くさいに「未知語しか引いてはいけない」とか「引いた単語の意味しか読み取ってはいけない」という無意識が働くことがあります。ですが、実際にはそのような制約はありません。辞書は私たちが最初に思う以上に、様々な引き方・読み方ができます。

未知語を引くことに囚われず、語義を読むことだけに囚われない引き方だとこんなのがあります…と教えてくれるのがこの本です。

有益な話が載りすぎて一読では全て把握しきれませんが、特に英英辞典を初めて引く人に勧めたいテクニックが1つあります。

「すっごい楽しいうえに得られる情報が新鮮で普通のググり方では見つけられないのに、読解面での負担が劇的に少なく手間もまるでかからない」というどう考えても情報教材の詐欺みたいな辞書引きテクニックです。ただし電子辞書か一部のアプリ辞書でしか行なえないので予めご了承下さい。

それは、

既知の見出し語から上位語だけを追って階層を読む

という引き方です。

(何を言っているのか分からなくても大丈夫です。1つずつ説明して行きます。)

◆◇◆ まず、上位語とは

A is a kind of B.「AはBの一種である」

という文のAを下位語(hyponym)、Bを上位語(hypernym)と呼びます。

例えば

Cancer is a kind of disease.「ガンは病気の一種である」

ならばガンが下位語で病気が上位語です。

ガンは病気の一種

や

ガン is a kind of 病気

よりも

ガン∈病気

のほうが簡潔なので慣れてる人はそちらで構いません。

以下はこのA∈Bを「A is a kind of B」の意味で使います。

分かりにくいから勝手な記号を導入しないでほしい…と思われる方も居るかもしれません。確かに使い慣れていない記号を導入されると僕もいつも戸惑います。ですが、単語間の関係を日本語や英語で書いているとあっという間に脳内で扱えないほど複雑になってしまうのです。

実際にどれくらい複雑になるのかは、以下の◆◇◆ 階層とはの項目でやってみます。

◆◇◆ 階層とは

僕がそう呼んでいるだけの概念*1)なので、説明します。

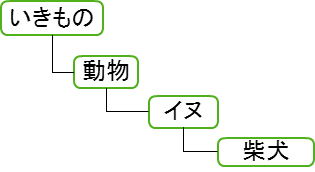

「柴犬 ∈ イヌ」

(柴犬は、イヌの一種である)

や

「柴犬 ∈ イヌ ∈ 動物」

(柴犬は、「動物の一種であるイヌ」の一種である)

や

「柴犬 ∈ イヌ ∈ 動物 ∈ いきもの」

(柴犬は、「『いきものの一種である動物』の一種であるイヌ」の一種である)

など、単語間に∈という関係が存在したとき、それらの単語が位置づけられてできるものの全体のことです。

うう、非常に分かりにくいですね。ということで下に図を用意しました。

【図1: 4つの単語が位置づけられてできた階層】

上の図1のような形をした物を僕は「階層」と読んでいます。

また、「位置づけられる」というのは「位置がある場所に定まり、動かなくなる」ぐらいの意味です。たとえば、図1の「動物」と「イヌ」の位置が逆転することはありえません。「動物はイヌの一種である」という関係は(少なくとも辞書の記述としては)絶対に成り立たないからです。同じように、上に挙げた4単語はどれも入れ替えることはできず、この位置で定まっています。

このように定まった階層(位置関係)を、辞書で読んでいきます。

◆◇◆既知の見出し語から上位語を追って階層を読む

(英英辞典はCollins COBUILD Advanced Dictionary of American EnglishのiPhoneアプリ(物書堂)を用います。タップ1つでウィズダム英和辞典に飛べるため、未知語を引く手間が少ないからです)

例えば見出し語としてsemicolon(セミコロン、「;」のこと)を選ぶと、その語義はこう書いてあります。

A semicolon is the punctuation mark ; which is used ...(略)...

初級者はpunctuation(句読点)が分からず泣きたくなりますが語義を読むのは今回の目的ではないのでA semicolon is the punctuation mark が先ほどの上位語の関係に該当しないか確認します。 is a kind ofは語義中に出てきていませんがセミコロンが句読点の記号の1つであることは既知でしょうから、きっと辞書編集者が疲れていたのだろうと編集の労苦をねぎらってとにかく

semicolons ∈ punctuation marks (セミコロンはpunctuation marks(句読点)の一種だ)

という知識を手に入れます。

ここで既に「 」という階層は読めているので、辞書を読むのを止めても構いません。ですがここでは更に詳細な階層を見れないか試してみます。

」という階層は読めているので、辞書を読むのを止めても構いません。ですがここでは更に詳細な階層を見れないか試してみます。

上位語であるpunctuation markを指でタップすると、punctuation markを見出し語として語義が書かれた画面に飛びます(ハイパーテキストと呼ばれる仕組みです)。

A punctuation mark is a symbol such as ...

先ほどと同様に

punctuation marks ∈ symbols(句読点はsymbol(記号)の一種だ)

という形の知識を手に入れ、上位語であるsymbolをタップします。

すると今度はsymbolの語義が出てきます。

A symbol ... is a number, letter, or shape that ...

symbol が number か letter か shapeであることが分かります。

ふつう

numbers ∈ shapes (書かれた数字は形の一種である)

だし

letters ∈ shapes (文字は形の一種である)

ですが、この並列の仕方からしてここでのshapeは「数字でも文字でもない形」、例えば三角とかハートマークとかを指してるのだろうと推測します。すると今回考えているsymbolはあくまで句読点の上位語として考えているので、

symbols ∈ letters ((セミコロンなどだけを考えた場合の)記号は文字である)

または

symbols ∈ (文字を含んだ場合のshapes) ((セミコロンなどだけを考えた場合の)記号は形である)

だと判断できます。先ほど手に入れたsemicolons ∈ punctuation marksという知識と合わせると、

semicolons ∈ letters (セミコロンは文字である)

semicolons ∈ (文字を含んだ場合のshapes) (セミコロンは形である)

のような知識も得られます。

◆◇◆ この読み方の何が嬉しいのか

この読み方では最終的に

semicolons ∈ punctuation marks ∈ symbols ∈ ( letters も含んだshapes)

という小さな知識が手に入ります。

もちろん頭に思い浮かぶイメージは「 」のような階層です。

」のような階層です。

この知識は案外に応用性を秘めています。たとえば、

Semicolon is a kind of mark. (セミコロンは記号の一種である)

Semicolon is a kind of symbol. (セミコロンは記号の一種である)

Semicolon is a kind of letter. (セミコロンは文字の一種である)

Semicolon is a kind of shape. (セミコロンは形の一種である)

みたいに文章を大量に取り出せます。もちろんこれは上記のエセ論理的な(機械で処理できるかも程度の)方法で生成した文章なので、実際にナチュラルな文章として使える保証はありませんが、Semicolon is a kind of letter. とは言わなくてもSemicolon is a special letter. It's used for separating two parts of a sentence.ぐらいの応用は考えられます。

これは英作文の練習方法の1つで、英語プレゼンでの簡単な言い換えに役立ちます。

◆◇◆ この読み方の限界と意義

この発想はおそらくWordnetのような「機械に処理させることを念頭に置いた辞書」を使うときのものです。ですので語彙の関係を機械処理可能なレベルまで単純化しています。ある人にとっては「セミコロンは人生」( Semicolon is my life. I have studied it for 50 years.)かもしれません。人間の感情や奇想に関わる部分はまだまだ辞書の外に大量に切捨てられています。

ですが、上の例で実際に英語として読んだのはsemicolon, is, punctuation mark, symbol, number, letter, shapeぐらいですし、これらについては1つの単語の語義にただ目を通して分かるものとは違う知識を調べたことになります。読解量が少ないのに新鮮な知識が得られる。英英辞典にあまり慣れていない段階では理想的な引き方であり学び方だと思います。上位語のみを追うことの意義はそこにあります。

semicolonをIt has a unique shape.とか説明するのって中々思いつきにくいですが、このように階層を読む練習をしておくと「セミコロン…記号…形…おもしろい形」とことばの間を少し自由に動けるようになると思います。

ハイパーテキスト化が進んだ辞書においては、従来のように「最初から最後まで(授業で講師の話を聞くように)目を通す」以外での知識の入手法もあるのだということはもう少し強調されていいです。これを紙の辞書でやることもありますがかなり大変です。それらの情報媒体ではむしろ転読、予読、走読といった紙の辞書のほうが容易なテクニックをメインにして引いたほうが良いかもしれません。

◆◇◆ 第二外国語への応用

英英時点からは話が離れてしまうのですが、例えばロシア語を学習している方は露露辞典を読むときにこのテクニックが絶大な威力を発揮します。500単語ぐらいしか知らない状態でも読める可能性があります。

学習初期だと形容詞を知らなさすぎるのでロシア語で書かれた語義がまともに読めません。そのような場合に、名詞間の関係をたどることは十分に学習の一環として現実的だと思います。他の外国語も然り。

数百円で変える露露辞書などのスマホ辞書(Dict А-ЯやSlovoedなど)が存在する現代は第2外国語を学ぶのにも非常に便利な時代になりました。

英英では「こんな読み方はなあ…」と抵抗感がある方も、第2外国語を学んだときには(すなわち自分の知識が非常に小さい段階では)このような「形式に多くを任せる読み方」に頼ることを考慮したほうが学習が捗るのではないか、と思います。また、国語辞典も予想外の単語がつながるのでお勧めです。

◆◇◆ さいごに

英英辞典に苦手を感じていた人はこの引き方をどう感じて頂けたでしょうか?

新しい引き方で取っ付きにくいかもしれませんが、辞書は単に線形に読む以外にも知識の取り出し方があることを実感して頂ければ幸いです。

こんな感じで、別の記事(『英検1級前後レベルの単語帳7冊と順序(素案) - 読書猫』)だと |д゚)チラッ と触れてるだけみたいな参考書が、自分の現在の志向性や学習段階にベストフィットするみたいなことは多々あります。情報化社会の恩恵です。明治だったらこんな本は絶対に存在しなかったと思います。

だからこそ新入生の皆さんには上の記事で提示した順序で詰まったら、自分の足で「なんかこの説明やたら分かりやすいな」「分かりにくいけど欲しい情報が大量に書いてある」みたいな副読本を探し当てて頂きたいです。そして、もし良ければ僕にも教えて頂けたら嬉しいなと思います。僕の方でも順序の間に挟むべきものを見つけたら追加します。

上掲書は英英に限らず英語辞書全般の使い方と記載の特徴について書かれているので、英和やミニ辞書を使う人にも有益かと思います。あとOALDやCOBUILDの簡単な歴史なども参考になりました(著者はCOBUILD編集者シンクレア氏との交流もあったようです)。

英検1級前後レベルの単語帳7冊と順序(素案)

(この記事は『A rude awakening / 英単語の勉強法について - 読書猫』の続きとして書かれていますが、単体でも読むことができます。)

◆◇◆ 英単語帳の紹介とその順序

言語習得の学習事項は『「単語の意味は文脈から推測できる」という主張の反例 - 読書猫』の「尻込み」の例にあるようにまずは英単語に集中しています。

ソローキンの『青い脂』という前衛的な文学小説では原著者が「途中に出てくるXXという単語は僕の造語で、意味がないんだ。だから言葉の持つ神性をはぎ取ってはならない」みたいなことを平気で言ってますが、そのような気ままな言語遊戯の世界はまだまだ先の先の先の先ということです。

具体的には以下の過程を踏みましょう*1。

1. 生協でEX-Word 6の最新版を買います。3万強しますが50万くらいの価値があると思います。4年間の戦友になります。外国語モデルは自分の第二外国語で良いでしょう。PC用の辞書などを採用するのも手です。*2

2. 『1100 Words You Need to Know』をやって英語力の無さに絶望します。

絶望したところで挫折して構いません。あくまで自分の英語力ではネイティブの高校生が使う英単語帳すら読み解けない、覚えるよう指示された単語以前にヒントとして提示された単語すら知らないということを実体験から痛感するための過程です。この単語帳にはあとで戻ってくることになります。いつ戻ってきてもいいですよ。何回も挑戦して挫折して絶望しとくと実感が強まりますし、数十ページぶん進めておくと実際にこなす段階になったときにスムーズに入れます。

3. 1100wordsのことは忘れて『英検1級語彙・イディオム問題500』を解きます。4択問題を合計500問載せている本です。左ページに問題、右ページに解答解説、巻末に全ての選択肢の訳語という単純ながら使いやすい構造になっています。1日30問目安(30分程度)で3週間弱もあれば終わります。この記事で紹介する本の中では作業の基準が最も明確で最も挫折しにくい本です。答えの選択肢以外の単語も覚えていってください(後半の問題で何度も登場するようになっています。)

4.『Instant Word Power』に切り替えて1~2か月でこれを最後までやり通します。身に付く語数は少ないですがラテン語の語源知識が漢字の部首のように思えてきて、暗記に役立つと実感できるはずです(この本をやる過程ではOnline Etymology Dictionaryが役立つはず)。その後は『新英和大辞典』などの項目末尾にある語源を読むべき場合なども分かってくるはずです。

そして何よりこの本が僕が知っている洋書の英単語帳の中で恐らく一番挫折しにくく、洋書を一冊通したという事実は自信につながります*3。

5. 『TOEIC Test 900点突破必須英単語』を半年程度でほぼ暗記します。「譴責」「戒告」「告発」「公使」などの日本語が訳に出てきますので国語辞典と首っ引きでしょう。800単語が語法付きで身に付きます。僕はこれを受験の時にほぼ暗記していました(例文除く。二次英語は96/120だった)。すなわち僕の場合は少し特殊で、4.のINSTANT WORD POWERより前にこちらを終わらせていました。これは特に最初の半年間は他の本を併用せずにずっと集中的に読んでた覚えがありますが、ものすごい重い足を力づくで前に動かすような辛さをずっと感じていた覚えがあります。

今見直すとこの本は英和辞典よりも説明的な訳語がいくつか含まれています。19番のreconcileは「あきらめて受け入れさせる(他の辞書だと「甘んじさせる、黙って従わせる」とか)」、71番のtrudgeは「重い足取りでとぼとぼ歩く」とありますがこれはちょうど英英辞典の語義説明を訳したものに相当します。

読める人にはニュアンスが分かり有益ですが、慣れてないとreconcileの上位概念が「従わせる」であり含意が「嫌なことに対して」だということ、trudgeの上位概念が「歩く」であり含意が「疲れている」だということに反応できず、進めば進むほど訳語を見たときの違和感が蓄積していきます。

『英語辞書をフル活用する7つの鉄則』の1-5.「英語辞書における関連語とは?」を先に読んで、階層を理解するためだけに英英辞典を適宜引くほうが、内容がクリアに掴めるかもしれません。この本は他の話題が多すぎるので、その引き方についてだけ別記事『英英辞典の裏技的な読み方 / 発想元:『英語辞書をフル活用する7つの鉄則』 - 読書猫』にまとめました。もちろん英英辞典でなくても国語辞典で上位語(ひまわりなら花、花なら植物、植物なら生物)が分かれば問題はありません。

ここまでで覚えた単語は後々に(特にVerbal Advantageを使う際に)減速しないための布石であると考えてください。本を読むのが早い人は、読んでいる本のなかに既知の情報が多いから早いだけなのです。

6. ここまでを時間がある大学1年生のうちにこなしてください。

7. iPhoneアプリのSuper MemoのExtreme English 8が無料で1000単語学習できるので3か月強で仕上げます。Super Memoは癖があるので、間隔反復の理論を取り入れたソフトであれば何でも構いません。とにかく、がむしゃらにやっているだけでは忘れる量に対抗できないことを認識し、何らかの現実的な対策が復習に必要なことを認識してください。僕は暗記用に歯磨き場近くに壁を作りました(これを読んでいる後輩は、僕の部屋に来ればすぐに分かると思います)。使っている透明用紙はこれです。

(2014/04/15 追記: 友人の勧めでAnkiを使い始めましたが、これは単語帳の体を成していない教材(エッセイや辞書、ネイティブが添削した文章など)で覚えたい表現を覚えるのに向いています。読む系の単語帳と併用してみてはどうでしょうか。)

8. 『Verbal Advantage』を読みます。上記の単語帳と重複が多くてニヤリとできます。こういう読む系の単語帳は上のような問題集系の単語帳の後のほうがよいと思います。

9. 『1100 words you need to know』に再挑戦し、死ぬ気で最後までやり通します。こいつが中ボスです。途中で誤植が大量に出てきても泣かないでください。学習書で誤植のないものはありません。そいつが誤植もしくは著者の誤解だと根拠付きで指摘できる実力を育てることが目的です。

10. 『Word Power Made Easy』を死ぬ気で最後までやり通します。こいつが上級英単語のラスボスです。上述した「最高難易度・最重要の」単語帳だと思って下さい。ここからは熟語や語法などの話に移っていきます。

11. ここまでを大学2年生の2月~3月までにこなしてください。

以上がネイティブの大学生程度の基礎語彙を身に着けるための必須作業だと僕は思っています。これだとスラング(dollで「かわいこちゃん」)や文化・宗教語彙(Genesisで「旧約聖書のモーセ五書の1つである創世記」など)やコロケーション(public policy「公共政策」やhealth care system「医療制度」など)が足りなさすぎるのですが、それらを覚えるための道が僕にはまだ作れません。僕は英検1級保持者ですが語彙力はネイティブの中学生以下だということをつくづく実感しています。

なお怠惰な学習者なため、4年生になった今も8.で止まっており現在死ぬほど後悔しています。本当はここまでの作業を2年次までに終え、3年次からは『口語英語大辞典』などでイディオムを覚えたり主張(arguments)の構築法に集中できるようにすべきだったのです。東大生は時間があるのは前期課程の間だけだと認識していて下さい。忙しい学科に所属している理系学生に聞けばその話はいくらでも聞けると思います。

以上はすべてとある先輩からやるように指示され、一部は仕上げ、一部は挫折し、一部はいま挑戦している単語帳です。ちなみに、僕はもう1人英単語をネイティブが引くぐらいに徹底的にやったという先輩からお話を伺ったことがあるのですが、その先輩は英検1級レベルまでの日本語で書かれた英単語帳を10冊やったようです。しかし、『TOEIC900点突破必須英単語』以外はまったく共通していません。色んな歩の進め方があるということだと思います。そちらのほうが合うという人も多いかもしれません。

◆◇◆ 途中まで進めた段階での反省点

反省点としては、どうして指示された問題集だけで学習を進めようとしてしまったのか、自分で追加教材を用意して階段状にそのレベルまでたどり着く工夫をする(大著の内容を小さな本たちで噛み潰す)工夫をしなかったのかというところです*4。

性に合わないからとかこんな単語は必要ないからとか下らない理由を付けて自分が読み解けない英単語帳から目を背けてしまった。これが一番の大失敗でした。

◆◇◆ その他の参考書とまとめ

また、順序では音声学などについて一切の教材を紹介していません。松坂ヒロシの『英語音声学入門』を拾い読みして城生佰太郎 の『一般音声学講義』の記述と繋げていた記憶が微かにあります。他は現在も試行錯誤中で何も紹介できることはありません。

EX-wordに含まれない辞書で個人的に使っているのは

『新明解国語辞典 第7版』

『三省堂国語辞典』

『ウィズダム英和辞典』

『コウビルド英英』の4つのiPhoneアプリです。

これらのうち新明解と三省堂は、大辞林で納得できない語義が出てきたときの信憑性の拠り所になります。

以上の英単語帳(もしくは代替となるレベルの英単語帳)に向かうのか、それとも 1回5分から聞き流すだけ!ある日突然、英語が口から飛び出した なのかは皆さんの自由です。

【質問がありました】

●英語を勉強する理由は何ですか?

短期的には留学を考えているからです。

でも留学しなくても英語はやり続けると思います。

長期的には英語で世界を分ける感覚を経験してみたいからです。

全く実用的な目的ではなく個人的な自己満足です。

英会話したいという欲求は最初は全くありませんでした。ただバイト先で外国人の質問に全然答えられなくて最近は少し興味が湧いてきました。

*1:(注意:

具体的には、と書いておきながら実際には教材の順番は適当です。僕は変な学習の仕方をしており基本的に途中で放置されている教材だらけで学習の順番を箇条書きでは伝えられないのです。やり始めてから寄り道しまくって実際に終わったのは2年後みたいな教材がかなりあります。

ただし

『TOEIC900』をVerbal Advantageの前にやること

Word Power Made Easyの前にINSTANT WORD POWERをやること

は確実です(難易度が明確に違うため)。別のもっと使いやすい教材があるかも分かりません。自分で階段を作るなり寄り道を作るなり道を整備していって下さい。)

*2:

●高校用の電子辞書では用が足りなくなるのですか?と質問されました。

確実に足りなくなります。EX-word DATAPLUS 6、もしくはSIIの生協モデルを買うべきです(後者はバックライトがない、起動と入力反映が遅い、しかし『ランダムハウス』が入っておりパソコンに接続しても使えるなど玄人向きです)。僕はS II でずっと過ごしてましたが偶然にとある教授から2万円で新品のEx-wordを譲って頂き併用しています。

具体的に何が足りなくなるかというと、EX-wordとS II で共通する辞書について挙げるなら以下の2つです:

『英和活用大辞典』…『英語のあや』という本のどこかに、この辞書は編者が50年かけて多数の洋書から合計で数万の表現を抜き出して作ったものだという記述がありました。それは決して誇張ではなく、『ランダムハウス英和大辞典』『新英和大辞典』『リーダーズ英和辞典』のどれにも全く例文の載っていない単語の用例が大量に載っていたりします。日本語が読める学生であれば訳例や連語の参考としてぜひそばに置いておくべきです。

『新和英大辞典』…和英辞典は別に英語書くわけじゃないからいいよ、と思うかもしれませんが単純に英日翻訳するときにも役立ちます。たとえば星霜(せいそう)はyears, timeと訳語が出ていますがこれは逆に言えばyearsという英語を星霜という古風な表現で翻訳することも場合によっては可能ということです。このような置換は、yearsと星霜という2単語の距離が遠すぎて自分の頭だけでは思いつけないと思います。ちなみに僕はこの辞典を一時期は国語辞典の代用として使っていました。

上記の2冊は書籍として揃えようとするとアマゾン新品価格で35,000円強しますので余裕でEX-wordの価格を超えます。と言っても新和英大辞典はブックオフでしょっちゅう売ってますので価格は参考にはなりません。

それと、高校時代に使っていたEX-word DATAPLUS 4自体は今でも毎日使っています。動作が軽快なので、ほぼジーニアス英和とロングマン英英の専用機として使ってます。あと山川世界史・日本史の用語集が入っているので、高校生が何を知っているのかを確認するときに使ったりしてます。と言う風に役立つので、一人暮らしする際は自宅に持っていくことをお勧めします。

*3:Instant Word Power ... この単語帳はあまり普段使わない単語が混じってないかという指摘を受けたので、こんど少し調べます。

*4:英単語帳をやる上での工夫 … 上記では7冊ほどの英単語帳を紹介したが、結構な大冊(特に1100)もあるので、いろんな小さな本の情報と比較対照collationして余白に書き込んだりしながら少しずつ内容を既知のものにしていくことが大事。書いてある内容の順番や、指摘されている内容に留まらないこと。単語帳の癖に書いてある説明だけでは理解が完結しないことなんて多々。また、語源なんて信用のおけないものを暗記する必要は全くない。覚えるための便宜にすぎない。

「単語の意味は文脈から推測できる」という主張の反例

◆◇◆ どうやれば心は折れないか

有識者から何度『A rude awakening / 英単語の勉強法について』(この記事の前に読むことを勧めます)に書いたようなことを聞いても、英単語帳を何冊もこなすような勤勉な活動に移れませんでした。大体の大学生もそうでしょう。大学は娯楽施設として余りに優秀すぎなので、生活にクサビを打ち込まないと堕落し続けます。

ではなぜあの記事を書いたのかと言いますと、大学の先を見据えた勉強はそこまでできなかったにしても、僅かに心の片隅に残留した危機感が参考書をひとつふたつ開いてみるきっかけになることを経験していたため、同じことが誰かに起きて欲しいと思ったからです。その類の参考書はモチベーションを継続させるフィードバックを与えてくれます。

心理学のシェイピング法*1を知ったとき、何か近いものを感じました。メキシコオリンピックの男子マラソン銀メダリストは苦しくなったときに「次の電柱まで走ろう」と念じたといいますが通じるものがあると思います。

上達に伴って危機感を適切に煽るそのような形、自分のその日の残存根気に合わせてチクチクと刺激する形でないと、心が先に折れて全く手を付けなかったり、数日だけ必死にやってすぐに燃え尽きたりして僕には無理でした。

言い換えれば、あなたは英単語を「3000も4000も覚えよう!」と意気込む必要は全くなく「とりあえず10や20覚えてみよう」というところから始めて、不定期に供給される危機感に対して受験で養った職人的なバランス感覚で「次に何を勉強するか(どの本が読めるようになったか)」を決めていくだけでよいということです。僕はこの記事を書くのに果たして何十時間費やしたか分かりませんが、他人がそれだけ手間暇かけたアドバイスより、職人的な自分が能動的に下した教材選択のほうがよほど優れています。その過程で受験参考書よりも一般英語参考書のコーナーに通うことが自然に増えてくるでしょう。その過程であなたは学習者としての判断力の向上を自覚し、ますます確固たる自信を身に着けていくはずです。

音声学とか翻訳者のエッセイとかスタイルブックとかマイナーな辞典に出会うと、まるで物語みたいなストーリー性すら錯覚するかもしれません。自分の探していた問題の答えは、あなたが考えてくれていたのか、と。

◆◇◆ 単語問題で選択肢が1つも分からない恐怖

危機感によって学習のモチベーションを与えてくれる参考書とはズバリ英検1級やTOEFL、GREの単語問題集もしくはそれらの試験用の英単語帳です。受験を控えていると一番効率が上がります。

一番のオススメは

英検1級語彙・イディオム問題500 (英検分野別ターゲット)

- 作者: 旺文社

- 出版社/メーカー: 旺文社

- 発売日: 2006/03

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 23回

- この商品を含むブログ (12件) を見る

です。500問ぶん延々と4択の語彙問題が載っています。左ページに問題・右ページに解答の形式なので答え合わせも楽で、4択全ての訳語が巻末に付いているので辞書引きの回数も少なくて済みます。

自分がそこまでのレベルに達してないと思うなら、いくら資格試験のレベルを下げてもいいからとにかく単語をテスト形式・問題形式で覚えるということだけは忘れないでください。その点で英検は常に単語問題形式のテストなので助かります。

何十問もある4択問題の選択肢の単語が1つたりとも分からない自分に恐らくビックリして、疑念、恐怖、そして好奇心がむくむくと成長してくれることでしょう。後は上に書いた通りです。手元に辞書だけはお忘れなく。

以上のような驚きを何度か味わってはじめて、日本の大学生は「大学に入ったあとでも英単語の暗記が必要なのだ」という気付いてみれば当たり前の真理にじわじわっと心から納得するのです…が…

「何十個もある単語が1つたりとも分からない」とはどのような衝撃か今すぐに味わってみたいですか?

1つ2つ知ってる単語が紛れてしまうかもしれませんが、

ダイジェスト版をお送りしましょう。

そう、あなたは「measlesはしか」も「filling歯の詰め物」も「purgatory苦行」も「an ace in the holeとっておきの切り札」も「avarice貪欲」も「convocation招集」も「precociousness早熟」も「waver尻込み」も「viaduct陸橋」も「vanguard指導者たち」も「bigot偏屈者」も「depravity堕落」も「cistern貯水タンク」も「masonry石造建築」も「garrulous多弁な」も「reticent寡黙な」も「voracious飽くことを知らない」も「peevishだだをこねる」も「unscrupulous平気で悪事を行なう」も「osmosis([生物学]浸透)」も「treadmill (屋内でウォーキングするための健康器具の一つ)」も「cirque(圏谷と呼ばれる山が削られてできた地形)」も「patina緑青(ろくしょう、青銅などの表面に生じるサビ)」も「alcove(入りこみ、部屋の中で凹型になった場所)」も「deposition(アメリカの裁判における宣誓証書)」も知らない。

ネイティブの成人が知っている語彙レベルにたどり着くまでに今から覚えなければならない単語は下手したら一万数千ほどある。

そんな状態にあるくせに、「分からない単語は文脈から推測するものだ」なんて発言を平気でする。その行動が今の学習段階では根本的に誤っていると自覚していない*2。

◆◇◆ 「単語の意味は文脈から推測できる」という主張の反例(重要)

たとえば、日本語を学習している人がいたとしましょう。

「東京タワーの上から町を見下ろして、彼は尻込みした。」

という文章を読んで、はたしてその学習者は本当に尻込みの意味を推定できるんですかね?

高いところから町を見下ろすときの反応を考えてみると、名詞だけでも感動、落涙、緊張、戦慄、回想、想像、断定、決意、嫌悪、絶頂、思考、開眼、舌打ち、集中などなど、ちょっと考えただけで10数種類くらいは余裕である気がするんですが、あなたはこれらを本当に文脈で切り分けて理解できると思うんですか?落涙のときには目から涙が零れ落ち、緊張のときには体が火照り、舌打ちのときにはチッという他人からあまり好まれない鋭い音が口腔内で生じたと、そこまで親切に文脈に書いてあると本気で思うんですか?

人間が気ままに書く言葉が、反自然的な行為である第二言語学習に対してそんなに都合の良い構造をしているはずがないと、どうして大学に入れるだけの言語能力を持っている人がまだ信じてないんですか。

あなたが受験で英単語をやらざるをえなかった最大の理由は、そういう人間にとって都合の悪い、複雑すぎる現実が存在するからなんです。

だからあなたはことばを覚えるんです。

もしかしたら、上で書いたダイジェスト版単語集のうち「寡黙な」の日本語での類義表現が2,3パッと出てこなかったり「飽くことを知らない」と聞いてそれに対応する日本語の熟語や表現が出てこなかったりする、英語以前に日本語の運用能力から問題な人もいるかもしれない。現代の大学生は大抵そうです。そういう人は訳語を引いてからの国語辞典の間を飛び回る処理に相当な時間がかかります。加えてalcoveみたいにそもそも日本語での対応物を知らない場合はウェブを駆使する必要も出てきて更に時間がかかる。

覚えなければならない単語は日本語含めて、

受験英語の何分の一、という話ではない。

受験英語の何倍、という話です。

a rude awakening : 厳しい現実を思い知らされること

(『口語英語大辞典』朝日出版社)

他の訳語としては、不都合なことが起こること、嫌な直感、良くない事実。

◆◇◆ ようこそ

受験英語の突破おめでとうございます。

いよいよ教育を受けた人たちが使う英語の世界です。

学術英語、相手の説得、詐欺の見破り、高度な記号操作が求められる世界です。

この「言葉と第二言語学習の実に不都合な関係」は一度理解すれば当然中の当然なんですが、残念ながらピュアな新入生は幸せの只中にいるためにどんなに自分が読めない文章を読んでもほぼ間違いなく気付けないんです。某先輩が言っていたように大学関係者が自分の失敗談として認識しておらず語る能力を持たないことは問題かと思います。

運命を捻じ曲げてこの事実を必死に伝えたところで学習の成否は当人の根気(どれだけ強調しても強調しきれません)、観察能力、工夫次第という感はあります。

人からのアドバイスでは粒度が大きすぎて対応できないです。自分だけの反則チックな能力とか恵まれた人脈とか有り余る時間とか近くに話し相手が居る環境とか何をどう使ってもいいのでやり遂げてください。

そしてたとえこの道を遂げられなかったとしても、

培った能力は言語の中で暮らす我々には役立つことでしょう。

*1:シェイピング法: 求める行動(机にむかって勉強する(無理無理))をいきなり行うのではなく、それに向かう行動(机に向かう(難しい)、勉強部屋に入る(できるかも)、ペンとノートを持って移動する(余裕っしょ))をしたときに報酬を与えることでその行動を好ましいものとして理解させ、最終的には求める行動の発生確率を増加させる心理学の手法

*2:「そんなマニアックな単語は覚えなくていい」という意見もありますが例えばalcoveはGeorge Orwellの『1984』の冒頭(僕が持っている本だとp.11)、主人公がVICTORY ZINという酒を飲んだあとのパラグラフに出てきたのを観測しました。